太刀魚釣りの中でも近年注目を集めているのが「太刀魚のジグテンヤ」です。エサ釣りとルアー釣りの要素を併せ持つこの釣法は、初心者からベテランまで幅広い層に支持されていますが、実際に挑戦してみようとすると、タックル選びや釣り方に迷う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「最強エサは何ですか?」「太刀魚ジギングでPEは何号がよいですか?」「太刀魚のジグは何グラム?」といったよくある疑問に加え、「タチウオジギングで何号のタックルを使う?」「タチウオはテンヤかジギングのどっちがいいの?」という比較に関する内容まで、初めての人にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

これから太刀魚ジグテンヤに挑戦したい方はもちろん、釣果をさらに伸ばしたい方にも役立つ情報をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 太刀魚ジグテンヤに適したタックルやラインの選び方

- 水深や潮に応じたジグやテンヤの重さの目安

- 状況別のおすすめエサと釣り方の工夫

- テンヤ釣法とジギング釣法の特徴と使い分け

目次

太刀魚ジグテンヤの基本と魅力とは

- ジギングでPEは何号がよいですか?

- タチウオジギングで何号のタックルを使う?

- ジグは何グラム?

- 最強エサは何ですか?

- テンヤかジギングどっち?

ジギングでPEは何号がよいですか?

太刀魚ジギングで使用するPEラインの太さは、1.5号から2号が一般的です。これは、深場での釣りや大型の太刀魚に対応するためのバランスが取れた太さとされています。

なぜこの太さが適しているのかというと、細すぎるラインでは深場の潮流に流されやすく、かつ太刀魚の鋭い歯によるラインブレイクのリスクが高くなるからです。逆に太すぎるラインは水の抵抗を受けやすくなり、テンヤやジグが思うように動かなくなることがあります。

例えば、水深が100メートルを超えるようなエリアでは、1.5号のPEラインを使い、リーダーにフロロカーボン5〜6号を1〜2ヒロ取るのが効果的です。加えて、太刀魚の鋭い歯対策として先糸にナイロンまたはフロロカーボンの10〜12号を50センチほど結ぶと安心です。

注意点として、サバフグなどのエサ取りが多い時期には、ラインを噛まれて高切れすることがあるため、予備のラインを多めに用意しておくのがおすすめです。ラインのカラーによってもアタリが変わることがあるため、マーカー付きのPEラインを選ぶとタナ取りがしやすくなります。

タチウオジギングで何号のタックルを使う?

太刀魚ジギングで使用するジグの重さは、釣り場の水深や潮の流れに応じて変わりますが、一般的には60g〜150g程度が目安とされています。

この重さの幅には理由があります。例えば、浅場で潮が緩やかな場所であれば、60g前後の軽めのジグでも十分に通用しますが、水深100mを超えるようなポイントや、潮流が強い海域では120g以上の重さが必要になることがあります。ジグがしっかりと底を取れなければ、太刀魚のいるレンジに届かず釣果が落ちてしまうためです。

具体的には、豊後水道のような150mクラスの深場では、60号(約225g)以上のテンヤや重めのジグが多く使われています。また、重たいジグほどフォールが速くなり、サバフグによるライン切れリスクも軽減できます。

一方で、重すぎるジグは操作性が悪くなるため、初心者にはやや扱いにくいかもしれません。このような場合は、中間の100g程度から始め、状況に応じて調整するのが無理のない選択です。

選ぶ際は、ジグの重さだけでなく、形状やフォールスピードも合わせて考えることで、より効果的に太刀魚を誘うことができるようになります。

ジグは何グラム?

太刀魚ジギングで使用するジグの重さは、釣り場の水深や潮の速さによって大きく左右されます。多くの場合、60gから150g程度のジグが適しています。

これは、ジグの重さによってフォールスピードやアクションの特性が変わり、太刀魚の反応が違ってくるためです。特に深場や潮流のある海域では、重たいジグでしっかりとボトムを取ることが重要です。そうしなければ、狙ったタナに届かず釣果が出にくくなる可能性があります。

例えば、水深100m以上のポイントでは、最低でも100g以上のジグを使うことで、着底感覚をしっかりと感じられます。さらに深い150m前後になると、120gや150g、場合によっては200gクラスも必要です。

ただし、ジグが重すぎるとロッドやリールに過度な負担がかかりやすく、操作もしにくくなります。そのため、使用するタックルとのバランスを考慮したうえで、扱いやすい重さを選ぶことがポイントです。特に初心者は100g前後のジグから始めて、徐々に水深や状況に応じた使い分けを覚えるとよいでしょう。

最強エサは何ですか?

太刀魚テンヤやジグテンヤで使用するエサの中で、最も実績が高いのは「イワシ類」です。特にうるめイワシやマイワシ、さらにサンマなどが人気です。

これらのエサが強い理由は、脂が乗っていて太刀魚の嗅覚と味覚を強く刺激するためです。視覚に頼る捕食を行う太刀魚にとって、しっかりとしたシルエットと匂いを持つエサは魅力的に映るのです。

例えば、うるめイワシは身が柔らかく、フックへのなじみが良いためテンヤへのセットがしやすいです。また、マイワシは脂が多く長持ちしやすい点が評価されています。サンマは大型狙いに特に有効で、切り身にして使うことでアピール力が高まります。

一方で注意すべきは、時期やエリアによってはエサ取りが多い場面もあるという点です。特にサバフグが多い状況では、柔らかいエサはすぐに取られてしまうことがあります。このような時は、少し固めのエサを選ぶか、ワイヤーでの固定や中オモリの追加で対策を取ると効果的です。

エサ選びは釣果を左右する要素のひとつです。その日の状況に応じて複数の種類を準備しておくことが、安定した釣果に繋がります。

テンヤかジギングどっち?

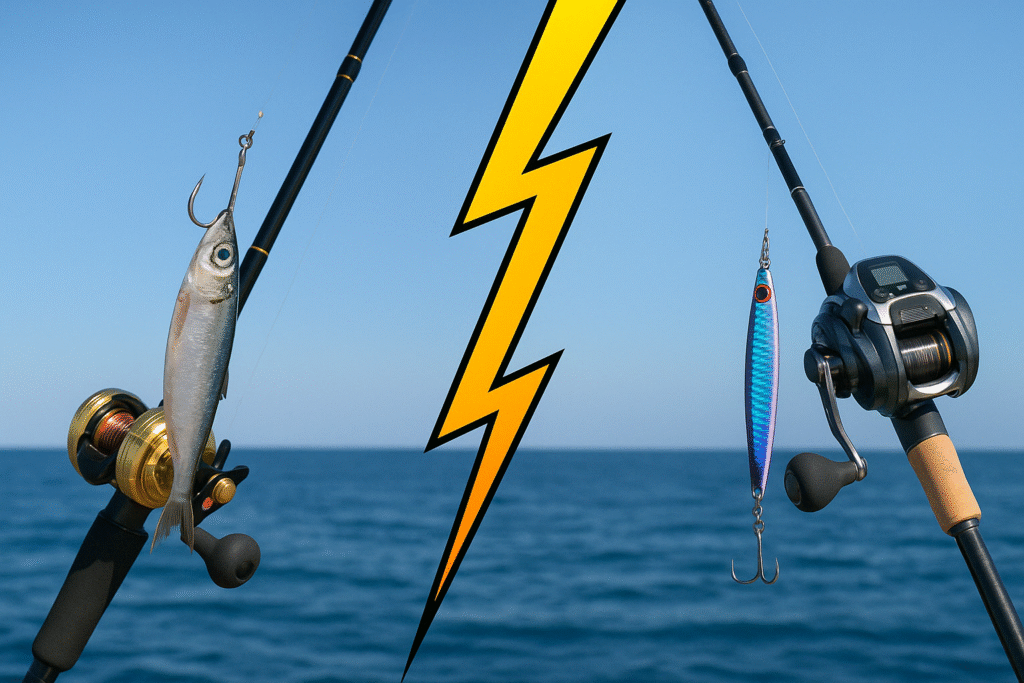

太刀魚を狙う場合、「テンヤ釣法」と「ジギング釣法」のどちらが良いのかは、釣りの目的やスタイルによって変わります。どちらにも特徴があり、一概にどちらが優れているとは言い切れません。

テンヤ釣法はエサを使った釣りで、初心者でもアタリが取りやすく、食わせの間を作れるためヒット率が高いのが魅力です。特に活性が低いときや、食い渋りの状況でも対応できる柔軟性があります。

一方、ジギングはメタルジグを使用した釣りで、手返しの速さや広範囲へのアプローチが可能です。エサを準備する手間が不要で、スピーディーな釣りを楽しみたい方には向いています。また、ジグを操作して魚に口を使わせるテクニックに魅力を感じる人も多いです。

ただし、ジギングは操作にコツが必要で、慣れるまでに時間がかかることがあります。テンヤは船宿や地域ごとに推奨のやり方があるため、初めての場合は地元のスタイルに合わせて選ぶのが良いでしょう。

最終的には、どちらのスタイルが自分に合っているか、釣り場の条件や魚の活性を見ながら選ぶことが大切です。両方を経験することで、より柔軟な対応ができるようになります。

太刀魚のジグテンヤ釣りを成功させるコツ

- 釣りやすい水深と釣り方の基本

- 豊後水道での太刀魚ジギング事情

- 針の形状や位置によるフッキングの違い

- 電動リールと専用ロッドの選び方

- 食い渋り対策におすすめの工夫

- サバフグ対策と仕掛けの工夫

- おすすめのテンヤとアイテム紹介

釣りやすい水深と釣り方の基本

太刀魚ジギングやテンヤ釣りが効果的な水深は、基本的に水深80〜150m前後のエリアです。中でも100m前後がよく釣れるレンジとして知られています。

この水深が釣りやすいとされるのは、太刀魚の群れが溜まりやすく、タナを安定して把握できるためです。特に朝や夕方の時間帯には活性が上がりやすく、底から15mほどの範囲で反応が集中することが多く見られます。

例えば、松山沖では100mを超える水深が主流で、テンヤやジグを着底させた後、電動リールでスローに巻きながら竿を小刻みに動かして誘う釣り方が定番です。竿を止めて間を作ると、喰いが立つタイミングも多く、アタリが取りやすくなります。

ただし、潮の速さやエサ取りの状況によって、タナが頻繁に変わることもあります。このため、船長の指示ダナをしっかりと確認し、こまめに調整することが釣果に直結します。

太刀魚は縦に広がる群れを形成しやすいため、一定の深さだけでなく、底から少しずつレンジを上げながら探るのが基本となります。こうすることで、反応のある層を素早く見つけることができるでしょう。

豊後水道での太刀魚ジギング事情

豊後水道は、全国でも有数の大型太刀魚が狙えるエリアとして知られています。水深150m前後のディープゾーンが多く、ジギングの技術と装備が問われる釣り場です。

このエリアが注目される理由のひとつに、サイズのアベレージが大きく、F7~F8といった超大型が混じる点があります。そのため、通常よりも強いタックルと大型テンヤ・ジグの使用が推奨されます。例えば、テンヤでは60号以上、ジグなら120g〜200gクラスが基本となります。

一方で、水深の深さや潮の速さに加えて、サバフグの多さが大きな課題となる場合もあります。特に活性が高い時期には、PEラインを噛まれて高切れが頻発するため、予備のラインとテンヤを多めに持参することが重要です。

このような過酷な環境ですが、逆に言えば、仕掛けが正しくタナに届けば、高確率でアタリが出ることも豊後水道の魅力です。実際、多くの釣り人がこの海域で大型太刀魚を仕留めています。

釣りごたえを求める中・上級者には非常におすすめのエリアですが、初めて訪れる場合は、経験豊富な船長がいる遊漁船を利用すると安心です。

針の形状や位置によるフッキングの違い

太刀魚釣りにおける針の形状や取り付け位置は、フッキング率に大きな影響を与えます。特にジグテンヤでは、この点が釣果を分ける重要な要素となります。

太刀魚は捕食時にエサをかみ切るような動作をするため、ショートバイトが多くなりがちです。そのため、針先の位置がやや下側に設計されているテンヤは、口先だけの食いにも対応しやすくなっています。

例えば、「ジグテンヤ豊後SP」シリーズは、針が下部に付いているうえ、Wフック仕様となっており、引きに対して追従しやすい柔軟性も備えています。この構造により、バレにくくキャッチ率が向上するという特徴があります。

また、針が小さいと吸い込みやすい一方で、合わせのタイミングを慎重に見極めないと外れやすいというデメリットもあります。針の太さや角度、刺さりの良さなども含めて、自分のスタイルや魚のサイズに合わせて選ぶことが求められます。

状況に応じて針の種類を使い分けることで、釣果の安定につながるでしょう。特に渋い状況では、小針でナチュラルに喰わせる工夫が効果的です。

電動リールと専用ロッドの選び方

太刀魚ジギングでは、深場を攻略する場面が多いため、電動リールと専用ロッドの選定が非常に重要です。適切なタックルを選ぶことで、操作性と釣果の両方が向上します。

まず電動リールについては、100m以上の水深でも楽に巻き上げができる小型〜中型クラスが最適です。ラインキャパはPE1.5〜2号が300m程度巻けるものを基準とし、ドラグ性能やスロー巻き機能のあるモデルを選ぶと細かなアクションが可能になります。

次にロッドは、1.5m〜2m前後の長さで、胴がしっかりしており、先調子(掛け調子)のソリッドティップ仕様がおすすめです。これにより、アタリをしっかりと感知しつつ、フッキング時に力を逃がさず掛けることができます。

例えば、硬めのロッドでジグテンヤを操作する場合、軽い誘いやスロー巻きでの食わせの間を作りやすくなります。一方で、ロッドが柔らかすぎると太刀魚の鋭いアタリに対応しきれず、フッキングミスが増えることもあります。

いずれにしても、リールとロッドのバランスが重要です。重すぎる組み合わせでは長時間の釣りが疲れやすくなるため、実際に手に取って操作感を確かめてから購入するのが理想です。

食い渋り対策におすすめの工夫

太刀魚は日によって活性が大きく変わる魚で、特に食い渋りの状況では、ちょっとした工夫が釣果に大きく影響します。こうしたタイミングでは、誘い方やエサの工夫が有効です。

まず、誘いに関しては、スロー巻きに加えて、竿を細かく上下させる「シェイク」や、あえて動きを止めて見せる「ステイ」を組み合わせることでアピール力が増します。さらに、竿を止めた後にゆっくり下げると、ふわっとした動きに反応する個体もいます。

次に、エサやジグの見た目を変えることも有効です。例えば、普段使っているテンヤに対して、小さめのシルエットのものや、グローなしタイプを使うことで、警戒心の強い個体に口を使わせやすくなります。また、イワシを頭だけ落として小さめにセットする方法も、食い渋り時に有効です。

このほか、ジグのカラーやテンヤの重さを変えてみる、フォールスピードを落とすといった工夫も、思わぬ効果を生むことがあります。

どれだけ経験を積んでも、食い渋りに直面することは避けられません。だからこそ、柔軟な発想と変化を加える意識が、結果に繋がる鍵となります。

サバフグ対策と仕掛けの工夫

太刀魚ジギングの大敵のひとつが「サバフグ」です。とくに秋から冬にかけての水温が高い時期には大量発生し、PEラインやリーダーを噛み切ってしまうため、対策が不可欠です。

対処法としては、まずラインの強化が挙げられます。PE1.5号程度の道糸に対し、リーダーは100lb(約25号)クラスのフロロカーボンやナイロンを使うことで、噛み切られるリスクを軽減できます。また、先糸をナイロンやフロロの10~12号にし、最低でも50cmは取ると安心です。

さらに、サバフグの活性が高い状況では、仕掛けをできるだけ速くタナまで落とす工夫が有効です。例えば、中オモリやシャクリシンカーを使用し、仕掛けを一気に指示棚まで届けることで、ラインを海中に長く置かないようにします。

その他にも、ラインの色を目立たないものに変える、グロー系のエサをあえて避けるなどの方法もあります。フグは視覚的に目立つものに反応しやすいため、光るテンヤやマーカー付きのラインはあえて使わないという判断も時には必要です。

このように、事前に備えておくことで、貴重な時間や道具を無駄にせずに済みます。予備のラインとテンヤを多めに持参しておくのも忘れないようにしましょう。

おすすめのテンヤとアイテム紹介

太刀魚ジギングで使うテンヤは、釣果を左右する重要なアイテムです。水中での姿勢やフッキング性能など、細部まで工夫されたものを選ぶことで、バラシやアタリ逃しを減らすことができます。

代表的なものとして、「ジグテンヤ豊後SP」が挙げられます。このテンヤは針がやや下に配置されており、ショートバイトでもしっかり掛かる設計です。また、Wフック仕様になっており、フッキング後のバレを防ぎやすいという利点があります。針の根本が柔軟に動く構造のため、太刀魚の強い引きにも対応できます。

一方で、「ハヤブサの船太刀魚テンヤベーシックシングル」は、水中での水平姿勢をしっかりと保ちやすく、ケイムラコーティングされたフックが太刀魚の視覚に強くアピールします。特に喰いが渋いときには、このようなナチュラルな誘いが効く場面も多いです。

エサ周りのアイテムとしては、「グロウマックス」をエサに直接塗布するのも面白い工夫です。太刀魚は夜光系の光に反応しやすいため、エサ自体を光らせることでアタリの数を増やせる可能性があります。

また、大型太刀魚を安全に取り込むためには、しっかりとした魚つかみも必須です。豊後水道のような大型狙いのエリアでは、標準サイズよりも一回り大きめのものを用意しておくと安心できます。

このようなアイテムを上手に活用することで、釣果だけでなく釣りそのものの快適さも大きく変わってきます。

太刀魚のジグテンヤの基本情報と釣果を上げるコツまとめ

- PEラインは1.5〜2号が深場対応に最適

- リーダーはフロロカーボン5〜6号を1〜2ヒロ取る

- 先糸に10〜12号のナイロンやフロロを50cmほど付ける

- ジグの重さは60g〜150gが標準

- 深場や速潮では120g〜200gの重めのジグが有効

- 初心者には操作性の良い100g前後のジグがおすすめ

- 最強エサはうるめイワシやマイワシなど脂の多い魚

- サンマは大型狙いに効果的で切り身使用が良い

- テンヤ釣法は食わせの間が作りやすく初心者向き

- ジギングはテンポ良く広範囲を探れるのが利点

- 釣りやすい水深は80〜150mで、100m前後が主力レンジ

- 豊後水道は大型太刀魚が狙えるディープポイント

- Wフックや下付け針のテンヤはショートバイトに強い

- 電動リールはPE1.5〜2号が300m巻けるものが理想

- 食い渋り対策にはスローな誘いと小さめのシルエットが有効