「鯉料理がまずい」と検索してこのページにたどり着いた方は、鯉料理に対して少なからず疑問や不安を感じているのではないでしょうか。「食べない理由は何ですか?」と聞かれれば、多くの人が「臭み」や「寄生虫のリスク」、あるいは「見た目への抵抗感」と答えるかもしれません。また、ネット上では「2chで鯉がまずい」といった否定的な意見も見かけますが、それが本当にすべて正しいとは限りません。

本記事では、鯉料理をめぐる様々な疑問を解きほぐしていきます。例えば、「刺身はなぜあらいなのですか?」「あらいの味はどう違うのか?」といった調理法の特徴から、「鯉の洗いに寄生虫の心配は?」「佐久鯉に寄生虫のリスクはあるのか?」といった安全性の話題まで詳しく取り上げます。

さらに、鯉は「高級魚ですか?」という問いにもお応えし、市場価値の違いやブランド鯉の実態もご紹介します。また、鯉料理の地域ごとの違いや、全国に存在する鯉料理が有名なご当地グルメについても触れます。

「ドブ川の鯉を食べるのは危険?」といった不安を持つ方にも納得してもらえるよう、プロが実践している臭みを抜く方法や、安心して食べられる鯉の選び方も解説していきます。

この記事を通じて、鯉料理に対する「まずい」という印象がどこから来るのか、そして本当にそうなのかどうかを、できるだけわかりやすくお伝えします。

- 鯉料理がまずいと感じられる理由とその背景

- 鯉の「あらい」という調理法の意味と効果

- 寄生虫や臭みなどに対する安全対策の実態

- 地域ごとの鯉料理文化と高級魚としての価値

目次

鯉料理がまずいと思われる理由とは

- 食べない理由は何ですか?

- 刺身はなぜ「あらい」なのですか?

- 鯉の洗いは寄生虫のリスクは?

- 佐久鯉は寄生虫の心配は必要?

- あらいの味の特徴と好みの差

食べない理由は何ですか?

鯉料理を敬遠する人がいる理由はいくつかありますが、多くは「泥臭さ」や「寄生虫の不安」、そして「見た目のインパクト」に起因しています。

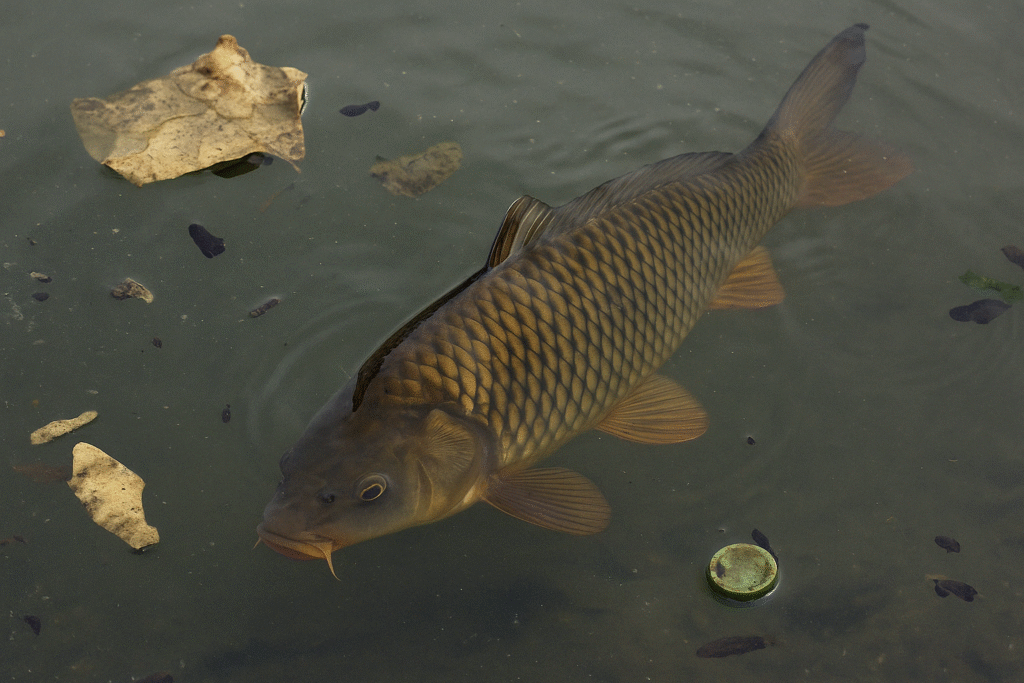

まず、鯉は川や池などの淡水で育つ魚であるため、水質によっては泥のような匂いを感じやすいと言われています。この印象から「まずい魚」というイメージが定着していることも少なくありません。特に野生の鯉の場合、生臭さや独特の風味が残ることもあるため、初めて口にする人には抵抗があるようです。

また、寄生虫の存在も気になる点です。淡水魚は海水魚に比べて寄生虫を持っているリスクが高く、正しい処理や調理が求められます。もちろん、飲食店で提供される鯉は専門の養殖場で育てられ、衛生的に処理されているものなので、一般的には安全に食べられるものですが、「鯉=危険」というイメージが先行していることは否めません。

さらに、鯉の見た目や「観賞魚としての印象」も影響しています。錦鯉など、美しい観賞用として親しまれていることから、食材として見ることに抵抗を感じる人も多いようです。

このように考えると、鯉料理を避ける理由には味や安全性だけでなく、心理的なハードルも関わっていると言えるでしょう。

刺身はなぜ「あらい」なのですか?

鯉の刺身が「あらい」と呼ばれる理由は、調理方法に特徴があるためです。「あらい」とは、魚の切り身を氷水で締めることで、身を引き締め、臭みを取り除く調理法を指します。特に淡水魚である鯉には、この工程が非常に重要になります。

この方法では、まず魚の身を一度温水にくぐらせた後、すぐに冷たい氷水に浸けます。こうすることで筋肉の繊維が収縮し、独特の弾力やコリコリとした歯ごたえが生まれるのです。さらに、温冷の差によって表面のヌメリや余分な脂も落ち、すっきりとした後味に仕上がります。

加えて、あらいにすることで泥臭さが軽減され、より食べやすくなります。これは、淡水魚特有の匂いを嫌う人にとっても、大きなメリットです。酢味噌やわさび醤油といった薬味とも相性が良く、風味を引き立ててくれます。

単なる刺身とは異なり、ひと手間かけることでおいしさと安全性の両方を実現しているのが「あらい」の特徴です。鯉を美味しく味わうために工夫された、理にかなった調理法と言えるでしょう。

鯉の洗いは寄生虫のリスクは?

鯉の洗いに寄生虫のリスクがあるのかという点は、淡水魚を生で食べることに対する不安の一つです。確かに、鯉は川や池などの淡水に生息する魚であるため、自然環境下では寄生虫を持っている可能性があります。

ただし、飲食店や専門店で提供される鯉の洗いは、そのようなリスクに配慮された「食用の養殖鯉」を使用しています。これらの鯉は、管理された水質の中で育てられ、定期的な検査や処理が施されているため、一般的には寄生虫の心配はほとんどありません。

また、調理工程にもリスク軽減の工夫があります。洗いの調理では、まず鯉の切り身を一度温水にくぐらせ、続いて氷水で締めるという工程を経ます。この温冷処理は、身を引き締めるだけでなく、表面の雑菌や微小な寄生虫の除去にも効果があるとされています。

一方で、野生の鯉を個人で釣ってそのまま生で食べるような行為は大変危険です。寄生虫による健康被害のリスクが非常に高いため、専門家の手による処理や調理が必要不可欠です。

つまり、適切な養殖と処理がされた鯉の洗いであれば、安全に食べられる料理だと考えてよいでしょう。

佐久鯉は寄生虫の心配は必要?

佐久鯉に関しては、基本的に寄生虫の心配は不要とされています。これは、佐久鯉が特定の養殖環境で丁寧に育てられているからです。

佐久市では千曲川の清らかな流水を使い、いけすの中で常に水が流れる環境を維持しながら鯉を育てています。この「流れのあるいけす」での養殖方法は、鯉が常に泳ぎ続けることを促し、身の引き締まった健康的な魚に成長させます。さらに、このような清潔な環境は寄生虫の発生を抑える効果もあり、衛生面でも信頼されています。

加えて、佐久鯉は地元でも冠婚葬祭や学校給食にも使われるほど、安心・安全な食材として広く認知されています。観光客や地元住民に提供される料理の多くも、養殖業者と調理人が連携して衛生管理を徹底しているため、寄生虫の心配は極めて低いといえます。

もちろん、生魚を扱う以上、一定のリスクはゼロではありませんが、佐久鯉に限っては品質と管理体制の両面で高い評価を得ており、日常的に食べられる地域食材としての安全性は非常に高いと考えられます。

あらいの味の特徴と好みの差

鯉のあらいは、一般的な刺身とは異なる独特の味わいや食感を持っています。これが「おいしい」と感じるか「まずい」と感じるかは、人それぞれの好みによるところが大きいです。

まず特徴的なのは、その食感です。あらいは、氷水で身を締める調理法によって、コリコリとした弾力が生まれます。これはサケやマグロのような脂の乗った刺身とは対照的で、プリッとした歯ごたえを楽しむ料理です。また、脂分が少ないため味はあっさりしており、酢味噌やわさび醤油などの薬味と組み合わせることで、味に深みが増します。

しかし一方で、このあっさりとした風味や独特の舌触りに対し、「味が薄い」「物足りない」と感じる人もいます。特に濃厚な味や脂の多い魚を好む人にとっては、あらいの魅力が伝わりにくい場合もあるようです。

さらに、見た目や先入観も味の評価に影響します。観賞用のイメージが強い鯉を食べることに対する抵抗感や、淡水魚=泥臭いという印象を持っている人には、先入観が味覚に影響を与えることもあるでしょう。

このように、鯉のあらいは繊細な味と特有の食感が魅力ですが、好みによって評価が分かれる料理でもあります。

鯉の料理はまずいか真実を検証する

- 鯉料理の地域ごとの食文化

- 鯉料理の有名なご当地グルメとは

- 高級魚ですか?市場価値を解説

- 臭みを抜く方法は?プロの技術

- まずいという2chの口コミは本当?

- ドブ川の鯉を食べるのは危険?

- 鯉料理の印象と実際の味の違い

鯉料理の地域ごとの食文化

日本各地には、地域ごとに独自の鯉料理の文化が根付いています。これは、その土地の自然環境や食文化、そして歴史的な背景と密接に関係しています。

例えば、長野県佐久市は「佐久鯉」の産地として有名です。この地域では鯉を祝い事の料理として扱い、うま煮や鯉こく、あらいなど、さまざまな形で食卓に上ります。佐久では冬でも川が凍らない清流「千曲川」の恩恵を受け、流れの中で育った身の引き締まった鯉が地域の特産品として親しまれています。

また、宮崎県小林市も鯉の養殖が盛んな地域のひとつです。日本名水百選に選ばれた湧き水で育てられた鯉を使った料理が提供されており、こちらも地元の誇りとして観光資源になっています。

一方で、東北地方や北関東の一部でも鯉料理は根付いており、特に寒冷地では滋養強壮を目的として産後の女性に鯉を食べさせる習慣が今も残っています。

このように、鯉料理は特定の地域においては生活文化の一部となっており、その土地ごとの調理法や味付け、利用シーンによってバリエーション豊かな食文化が形成されています。単なる郷土料理にとどまらず、地域のアイデンティティを支える存在とも言えるでしょう。

鯉料理の有名なご当地グルメとは

鯉料理が名物となっている地域は全国にいくつかあり、それぞれに特色あるご当地グルメが存在します。これらの料理は、その地域の歴史や風土と深く関わっていることが特徴です。

まず代表的なのが、長野県佐久市の「佐久鯉」を使った料理です。佐久鯉は全国的にも高い評価を受けており、刺身の「あらい」、味噌煮込みの「鯉こく」、甘辛く煮付けた「うま煮」などが定番です。これらはお祝いの席や年末年始などの特別な日に食べられることが多く、地域の食文化として根強く支持されています。

また、宮崎県小林市にある「泉の鯉」では、日本名水百選に選ばれた湧き水で育てた鯉を使い、刺身や唐揚げ、あんかけなど多彩なメニューを提供しています。特に、ザルに盛られた鯉のあらいは見た目のインパクトもあり、観光客にも人気です。

さらに、山形県米沢市でも鯉の甘煮が名物とされています。こちらは濃い味付けが特徴で、ご飯のおかずとして家庭でも親しまれています。

このように、鯉料理は地域ごとに調理法や味付けが異なり、旅先での食の楽しみとしても注目されています。ご当地グルメとしての鯉料理は、単なる伝統食ではなく、地域の魅力を伝えるツールともなっています。

高級魚ですか?市場価値を解説

鯉は一般的には身近な魚というイメージがあるかもしれませんが、育て方や品種によっては高級魚として扱われることもあります。特に「佐久鯉」や「錦鯉」のようなブランド鯉は、市場でも高値で取引されています。

食用としての鯉の価格は、その育成環境によって大きく異なります。例えば、佐久鯉は千曲川の清流を引き込んだ流水養殖で2~3年かけて育てられます。この方法では、鯉が絶えず泳ぐため身が引き締まり、質の高い魚になります。一方、一般的な養殖鯉はため池で1年程度育てられることが多く、コストも比較的低く抑えられます。

この違いが価格に反映され、佐久鯉は他の鯉と比べて10倍以上の値段がつくこともあります。さらに、佐久鯉は料理店や割烹、贈答品としても人気があり、その需要は安定しています。

ただし、スーパーなどで手に入る鯉は比較的リーズナブルで、地域によっては日常的な食材として扱われています。つまり、鯉は「高級魚」と「庶民的な魚」の両面を持つ、幅広いポジションの魚とも言えるのです。

こう考えると、育て方・流通経路・用途によって市場価値が大きく変わるのが鯉の特徴であり、知名度や品質によっては高級魚としての地位を確立している場合もあると言えるでしょう。

臭みを抜く方法は?プロの技術

鯉の調理において「臭みをどう取るか」は非常に重要な工程です。特に鯉は淡水魚のため、適切に処理をしなければ独特の泥臭さや生臭さが残ってしまうことがあります。そこで、料理人たちはいくつかの技術を駆使して、臭みのない仕上がりを実現しています。

まず基本となるのが、鯉の管理された養殖環境です。泥臭さの原因は、主に水質やエサにあります。清流を引いた養殖池や、名水百選に選ばれるような湧き水を使用して育てることで、鯉自体が臭みを持たず、仕上がりも良くなります。

次に、下処理の丁寧さが臭みの軽減に直結します。鱗、血合い、内臓などはしっかり取り除き、流水で時間をかけて洗うことで臭いの元を落とします。特に血は強い臭みを持つため、包丁で血合いを丁寧にかき出すなどの細やかな作業が欠かせません。

さらに、あらいという調理法も臭みを抑える技術の一つです。これは、鯉の切り身を一度湯通ししてから氷水で締める方法で、余分な脂やヌメリを取り除きながら、風味を引き締める効果があります。これによって、淡白でクセのない味わいに仕上がります。

このように、臭みを消すには「良質な飼育環境」「正確な下処理」「適切な調理法」の三つが揃う必要があります。プロの技術は、ただの経験則ではなく、理にかなった工程の積み重ねによって成立しているのです。

まずいという2chの口コミは本当?

ネット掲示板「2ch」などで「鯉料理はまずい」という意見を見ることがありますが、その意見が事実かどうかは一概に判断できません。なぜなら、鯉料理の評価は調理法・食材の質・食べ手の好みによって大きく左右されるからです。

「まずい」と感じる人の多くは、初めて鯉を食べた際に、泥臭さや小骨の多さに驚いたケースが多いようです。また、「観賞魚を食べる」という心理的な抵抗感が、味の印象に悪影響を与えていることもあります。特に個人で釣った野生の鯉を自宅で調理した場合、水質や処理の問題から確かに美味しくないと感じることもあるでしょう。

一方で、飲食店や専門店でプロが手掛けた鯉料理を食べた人の中には「驚くほど美味しかった」「臭みが全くない」「あっさりしていて食べやすい」と評価する声も多数あります。特に、佐久鯉のようにブランド化された鯉は高い品質と徹底した管理によって、ネガティブなイメージを覆す仕上がりとなっています。

つまり、2chの口コミはあくまで一部の体験談に過ぎず、鯉料理全体を評価するには不十分です。食材の状態や調理の質、食べる側の先入観など、複数の要素が関わってくるため、実際に専門店などで味わってみることが一番確実な判断材料になるでしょう。

ドブ川の鯉を食べるのは危険?

はい、ドブ川のような水質の悪い場所に生息している鯉を食べるのは、非常に危険です。これは衛生面だけでなく、健康被害のリスクも伴うため、絶対に避けるべき行為です。

そもそも鯉は環境適応能力が高いため、汚れた水でも生き延びることができます。しかし、それは食用としての安全性とは全く別の話です。ドブ川のような水質では、有害物質を体内に取り込んでいる可能性があり、体の中に重金属や病原菌、寄生虫が含まれているおそれがあります。

また、こうした野生の鯉には寄生虫のリスクも高く、生食はもちろん、加熱調理しても完全に除去できるとは限りません。たとえ川魚に詳しい人でも、安全に処理するには高度な知識と技術が必要です。

一方で、飲食店などで提供されている鯉は、清潔な養殖環境で育てられており、衛生的に処理された「食用鯉」です。このような鯉であれば安全に食べることができます。

このように、鯉は種類や見た目ではなく「どこで育ったか」「どう処理されたか」が食の安全性に直結しています。どれだけ調理法に自信があっても、水質が悪い場所の鯉を食べるのは、体に害を及ぼす可能性があるため、決しておすすめできません。

鯉料理の印象と実際の味の違い

鯉料理に対して「泥臭い」「まずい」「食べにくそう」といった印象を持つ人は少なくありません。しかし、実際にきちんと調理された鯉料理を食べたとき、その印象が大きく変わることも多いです。

まず、多くの人が抱く「泥臭い」というイメージは、昔ながらの野生の鯉や、適切に処理されていないものに由来しています。現代の養殖鯉、特に佐久鯉や名水で育てられた鯉は、清潔な水質で管理されており、臭みを感じることはほとんどありません。

また、「味が薄い」「インパクトがない」と言われることもありますが、それは鯉の料理が一般的に淡白であっさりした味わいだからです。逆に言えば、くどさがなく、酢味噌やわさび醤油などの薬味と相性が良いという特長でもあります。うま煮や鯉こくなど、濃い味付けの調理法ではご飯が進む味に仕上がります。

さらに、「骨が多い」と感じることもありますが、これも調理次第です。長時間煮込むことで骨まで食べられるようになり、むしろ栄養価の高さが魅力になります。

こうして見てみると、鯉料理は先入観から過小評価されがちですが、実際には美味しく食べやすい料理に仕上がることが多いのです。印象と現実のギャップが大きい食材の一つといえるでしょう。

鯉料理がまずいと感じる理由とその誤解を解説

- 泥臭さがまずいとされる主な要因になっている

- 寄生虫への不安が淡水魚全般のネガティブな印象を強めている

- 錦鯉など観賞魚のイメージが食用に抵抗を生んでいる

- 鯉の刺身は「あらい」という特殊な調理法で提供される

- あらいは臭みを抑え食感を良くする工夫がされている

- 養殖された鯉の洗いには寄生虫リスクがほとんどない

- 野生の鯉を生で食べるのは健康上危険である

- 佐久鯉は流水養殖により衛生的で安全性が高い

- あらいはコリコリした食感で淡白な味わいが特徴

- 濃い味を好む人にはあらいが物足りなく感じられることもある

- 佐久市や小林市などでは鯉料理が地域文化として根付いている

- 鯉料理は地域ごとに異なる調理法で展開されている

- ブランド鯉は高級魚として市場で高値がつく場合もある

- 臭み対策として清流養殖や丁寧な下処理が徹底されている

- ネット上の「まずい」という意見は個人的体験によるもので偏りがある