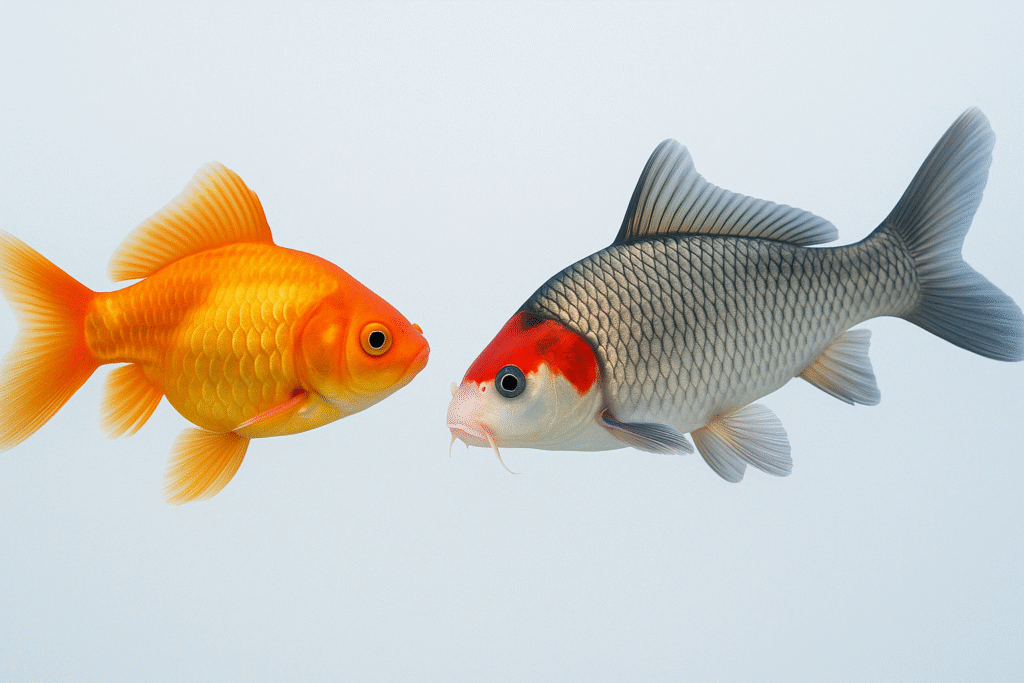

鯉とフナは見た目がとても似ており、池や川で見かけたときにどちらなのか迷う人も多いはずです。「魚の鯉とフナの違いは何ですか?」と疑問に思った方のために、本記事では鯉とフナの見分け方をはじめ、さまざまな視点から両者を比較していきます。特に注目されるのが、ヒゲがあるかないかという点です。ヒゲの本数やその役割に触れながら、ヒゲがない場合はフナの可能性が高いという特徴についても詳しく解説します。

また、錦鯉と鯉の違いは何ですか?といった疑問や、観賞魚として親しまれる金魚が実はフナの仲間であるという「フナと金魚の違い」も取り上げています。さらに、金魚すくいに登場する魚が「鯉だった」という説の真相や、「池鯉鮒 読み方」に関する地名の由来など、知っておくと面白い知識も満載です。

そして、意外と知られていない「フナは食べられる?」という食文化の話題や、「フナとコイは交雑しますか?」という生物学的な観点にも触れながら、鯉鮒交配によって生まれる魚や交雑が生態系に与える影響についてもわかりやすく紹介します。鯉とフナの違いを知ることで、釣りや観察、飼育の楽しみ方も広がることでしょう。

- 鯉とフナをヒゲの有無や本数で見分ける具体的な方法

- 鯉とフナの分類、生態、見た目の特徴の違いについて

- 鯉とフナが交雑する可能性やその影響の概要

- 金魚や錦鯉とフナ・鯉との関係や違いの整理

目次

鯉と鮒の違いを見分けるポイントとは

- 魚の鯉とフナの違いは何ですか?

- ヒゲがない魚はフナの可能性大

- ヒゲの本数とその役割とは?

- 錦鯉と鯉の違いは何ですか?

- フナと金魚の違いもチェック

魚の鯉とフナの違いは何ですか?

フナとコイを見分ける最も簡単な方法のひとつが、「口元にヒゲがあるかどうか」です。ヒゲがない魚であれば、それはフナである可能性が高いです。

これは、フナには口ヒゲが生えておらず、見た目が非常に似ているコイにはヒゲがしっかりとあるという、明確な違いがあるためです。とくに幼魚のうちはサイズや体形だけでは判断が難しいため、口元のヒゲの有無が非常に重要な識別ポイントになります。

例えば、池や川などで釣りをしていると、見た目がほとんど同じような魚が釣れることがあります。そのようなときは、まず口の周辺をよく観察してみてください。ヒゲがなければフナ、ヒゲがあればコイと判断しやすくなります。

ただし、フナでも種類によって体長が大きいものもいるため、サイズだけで見分けようとするのは避けたほうがよいでしょう。また、金魚もフナの仲間であるため、同じくヒゲはありません。観賞用の魚でも、ヒゲの有無でフナ系かどうかを見極められるのは便利です。

このように、魚の口元に注目するだけで、フナかどうかをかなりの確率で判断することができます。釣りや観察の際には、ぜひチェックしてみてください。

ヒゲがない魚はフナの可能性大

コイの口元には、目立つ「ヒゲ」が2本生えています。このヒゲには見た目以上に重要な機能があり、単なる飾りではありません。

ヒゲの本数は基本的に左右に1本ずつ、合計2本で、コイ特有の特徴です。これにより、ヒゲの有無だけでなく、その本数もフナとの識別に役立ちます。フナには一切ヒゲがないため、数を確認するまでもなく、ヒゲがあるかないかだけで判断できます。

では、このヒゲは何のためにあるのでしょうか。実際には、コイが水底の泥の中からエサを探し出すための「感覚器官」として機能しています。ヒゲは触覚や味覚のような働きをし、周囲の環境や食べ物の存在を感じ取るのに役立ちます。

例えば、川底で目に見えないエサを探すとき、コイはヒゲを使ってその存在を察知し、口に含んで確認することができます。これにより、効率的にエサを見つけられるのです。

一方でフナにはこうしたヒゲがなく、自らの感覚に頼らず広く動き回ることでエサを探す傾向があります。つまり、ヒゲがないことで移動範囲が広く、活発な動きをするという違いも生まれています。

このように、ヒゲの本数には明確な決まりがあり、さらに役割としてもコイの生態に深く関わっていることがわかります。観察や学習の際には、ただの特徴として見るだけでなく、その意味にも注目してみると興味が深まるでしょう。

ヒゲの本数とその役割とは?

コイの口元には、目立つ「ヒゲ」が2本生えています。このヒゲには見た目以上に重要な機能があり、単なる飾りではありません。

ヒゲの本数は基本的に左右に1本ずつ、合計2本で、コイ特有の特徴です。これにより、ヒゲの有無だけでなく、その本数もフナとの識別に役立ちます。フナには一切ヒゲがないため、数を確認するまでもなく、ヒゲがあるかないかだけで判断できます。

では、このヒゲは何のためにあるのでしょうか。実際には、コイが水底の泥の中からエサを探し出すための「感覚器官」として機能しています。ヒゲは触覚や味覚のような働きをし、周囲の環境や食べ物の存在を感じ取るのに役立ちます。

例えば、川底で目に見えないエサを探すとき、コイはヒゲを使ってその存在を察知し、口に含んで確認することができます。これにより、効率的にエサを見つけられるのです。

一方でフナにはこうしたヒゲがなく、自らの感覚に頼らず広く動き回ることでエサを探す傾向があります。つまり、ヒゲがないことで移動範囲が広く、活発な動きをするという違いも生まれています。

このように、ヒゲの本数には明確な決まりがあり、さらに役割としてもコイの生態に深く関わっていることがわかります。観察や学習の際には、ただの特徴として見るだけでなく、その意味にも注目してみると興味が深まるでしょう。

錦鯉と鯉の違いは何ですか?

錦鯉と鯉は同じ「コイ」という種類の魚ですが、見た目や育てられ方に明確な違いがあります。簡単に言うと、錦鯉は観賞用、鯉は自然の中で生きる魚です。

まず、鯉は主に川や池などの自然環境で生息しており、色は茶色や灰色など地味なものがほとんどです。水底に馴染むような色合いをしていて、野生の生活に適した姿をしています。

一方で錦鯉は、人の手で品種改良されて生まれた観賞用の鯉です。白、赤、黒、金などの鮮やかな色が特徴で、美しい模様を持っています。これらの特徴を引き出すために、何世代にもわたって交配が繰り返されてきました。

また、飼育目的にも違いがあります。鯉は一部で食用とされることがありますが、錦鯉は基本的に食べられることはなく、観賞専用です。美しさを楽しむために飼育され、品評会なども開かれています。

注意点としては、どちらも同じ「コイ科」に属しているため、見慣れない人にとっては区別がつきにくいかもしれません。ただ、ヒゲの有無や体の模様に注目すれば、違いは比較的わかりやすくなります。

このように、錦鯉と鯉はルーツは同じでも、見た目や用途においてはっきりとした違いがあります。鑑賞目的なのか自然観察なのかによっても、接し方が変わってくるでしょう。

フナと金魚の違いもチェック

フナと金魚は見た目が似ていることが多く、同じ種類だと思われがちですが、実際には明確な違いがあります。金魚はフナをもとに生まれた品種改良の魚であり、両者は起源が同じながら性質が異なります。

金魚は中国でフナの突然変異個体から誕生し、その後多くの品種が人為的に作り出されました。形や色が豊富で、観賞用として親しまれています。出目金、ランチュウ、リュウキンなど、見た目のバリエーションが多いのも特徴です。

一方のフナは、日本の川や池などに自然に生息している淡水魚で、体長は10~30cmほど。色は地味で、銀色や黒っぽい個体が多く、環境への適応力も高いです。

金魚はフナに比べて体形が丸みを帯びているものが多く、動きがややゆっくりしています。飼育環境に関しても、金魚は水質や温度にやや敏感で管理が必要なことがある一方、フナは比較的丈夫で飼いやすい面があります。

ただし、どちらもフナ属であり、分類学的には近い関係にあります。そのため初心者が見分けるのは難しいこともありますが、人工的に改良された美しい姿をしているかどうかが判断材料になります。

このように、フナと金魚は親戚のような関係ではありますが、自然魚と観賞魚という目的の違いによって、性質や見た目に大きな違いが生まれています。見かけた際は、ぜひ観察して違いを楽しんでみてください。

鯉と鮒の違いと交雑の関係を解説

- フナとコイは交雑しますか?

- 鯉鮒交配で生まれる魚とは?

- 交雑による生態系への影響

- フナは食べられる?安全性と文化

- 金魚すくいは鯉だった説の真相

- 池鯉鮒の読み方と由来を紹介

- 金魚はフナ?鯉?分類を整理

フナとコイは交雑しますか?

フナとコイは、交雑する可能性があります。どちらも「コイ科」に属する近縁種であり、生殖に関する基本的な仕組みが似ているためです。

ただし、自然界で頻繁に交雑が起こるわけではありません。フナとコイは体の大きさや繁殖時期、産卵場所がやや異なるため、自然状態では交雑の確率は低めです。しかし、人工的な環境や飼育下では交雑の事例が報告されており、一定の条件下では繁殖が成立することが確認されています。

例えば、池や水槽でフナとコイが一緒に飼育されている場合、交雑が起こることがあります。その結果、生まれてくる個体はフナともコイとも言い切れない中間的な特徴を持つことが多いです。

このような交雑は生物多様性の観点では興味深い現象ですが、一方で注意も必要です。交雑によって生まれた個体が自然環境に放たれると、在来種との区別が難しくなったり、遺伝的な純粋性が失われたりする恐れもあります。

このため、研究や飼育の目的で交雑を試みる場合は、環境への影響をよく考慮することが大切です。フナとコイの交雑は理論上可能である一方、取り扱いには慎重さが求められます。

鯉鮒交配で生まれる魚とは?

鯉と鮒の交配によって生まれる魚は、両者の特徴を合わせ持つ「雑種(ハイブリッド)」です。このような個体は見た目に特徴があり、鯉の大きな体格やヒゲの有無、フナの体形や色合いが混在することがあります。

外見としては、体のサイズが中間的で、ヒゲが薄く目立たない場合もあります。また、体色も単色ではなく、灰色や銀色がかった複雑な模様になることがあります。形態や行動も、親となったコイやフナの影響を受けており、一概にどちらに似ているとは言い切れません。

ただし、交雑種の中には繁殖能力が弱い、あるいは完全に不妊である場合も多く見られます。これは、遺伝的に異なる種同士の交配によって起こる自然な現象であり、生まれた個体が次世代を残すことができない可能性があるのです。

例えば、水産試験場などでは実験的にコイとフナを交配させ、成長の早さや形質の安定性を調査するケースもありますが、商業的な価値があるわけではなく、研究目的にとどまることが多いです。

このように、鯉鮒交配によって生まれる魚はユニークな存在ではあるものの、自然界で定着することは少なく、見かける機会も稀です。観察する際には、こうした背景を知っておくとより深く理解できるでしょう。

交雑による生態系への影響

フナとコイなどの近縁種が交雑することには、生態系への影響があるとされています。とくに自然界において人工的な交雑が増えると、在来種の生態バランスが崩れるおそれがあります。

なぜなら、交雑によって生まれた魚は、両親とは異なる性質や行動パターンを持つことがあり、地域固有の生態系に新たな刺激を与えてしまうからです。例えば、繁殖力の高い雑種が大量に増えると、本来その地域に多かった在来種の数が減少する可能性があります。

実際に、他の淡水魚でも外来種との交雑が原因で遺伝子汚染が進んだ例があります。コイとフナの雑種も同様に、放流された場合に生息環境に予期せぬ影響を及ぼす可能性は否定できません。

また、見た目の判断がつきにくくなることで、研究や保護活動にも支障をきたす恐れがあります。種の特定が困難になることで、正確な生息数や分布調査が難しくなるからです。

このように、交雑は単なる魚の変化にとどまらず、生態系や生物多様性にとって大きな課題となることもあるため、安易な放流や混泳には十分な注意が必要です。

フナは食べられる?安全性と文化

フナは食べられる魚であり、日本各地で昔から食文化に根付いています。特に地域によっては、フナを使った伝統料理も存在し、今でも一定の人気があります。

代表的な料理としては、滋賀県の「鮒寿司(ふなずし)」が有名です。これはフナを塩漬けと米で発酵させた保存食で、古くからの郷土料理として知られています。その他にも、甘露煮や煮付けなど、家庭料理として親しまれてきた歴史があります。

安全性についても、適切に処理されていれば特に問題はありません。ただし、淡水魚全般に言えることですが、寄生虫のリスクがあるため、生食は避けるのが基本です。加熱調理を行うことで、安心して食べることができます。

一方で、現代ではフナを食べる機会が減少しているのも事実です。理由としては、調理に手間がかかることや、独特のにおいや小骨の多さなどが挙げられます。これらの点は、調理法を工夫することで改善されることもありますが、万人向けの魚とは言いにくい側面もあります。

このように、フナは食用魚としての歴史がある一方で、現代では地域性の強い食材となってきています。興味がある方は、郷土料理として一度味わってみると、新たな発見があるかもしれません。

金魚すくいは鯉だった説の真相

「金魚すくいで実はすくっていたのは鯉だったのでは?」という説を耳にしたことがあるかもしれません。結論から言えば、金魚すくいで登場する魚は基本的に金魚であり、鯉ではありません。

この疑問が生まれる背景には、金魚と鯉が見た目で似ている場合があることが関係しています。特に「ヒメダカ」や「朱文金(しゅぶんきん)」といった色鮮やかな金魚の品種は、ミニチュアの錦鯉のように見えることがあり、見慣れていない人には鯉と誤認されやすいのです。

また、金魚も鯉も同じ「コイ科」の魚であり、分類学上は近い存在です。そのため、姿や動きに共通点があるのも自然なことです。

ただし、実際に鯉が金魚すくいに使われることはほとんどありません。理由は、鯉は金魚に比べて成長が早く、すくうにはサイズが大きすぎることが多いためです。また、飼育や取り扱いのコストも高いため、イベント用途には向きません。

ごく稀に、錦鯉の稚魚が「イベントを盛り上げる特別企画」として使用されることもあるようですが、一般的な金魚すくいで鯉が使われることはまずないと考えて良いでしょう。

このように、「金魚すくいは鯉だった」という説は見た目による勘違いが大半であり、基本的には金魚が使われているのが事実です。

池鯉鮒の読み方と由来を紹介

「池鯉鮒」という漢字は、一見すると読みにくい地名ですが、これは「ちりゅう」と読みます。愛知県知立市の古い名称であり、その由来には魚に関する歴史が色濃く残っています。

この地名の起源は、かつてこの地域が池や川に囲まれた水辺の土地であり、鯉や鮒といった淡水魚が豊富に獲れたことにあります。古くから水産資源に恵まれていたため、人々の生活と深く関わっていたことがうかがえます。

「池鯉鮒」という表記には、それぞれの漢字に意味が込められています。「池」は水辺の地、「鯉」と「鮒」は実際に獲れていた代表的な魚の名前で、まさに地域の特徴を象徴する名称となっているのです。

また、江戸時代には東海道五十三次の宿場町「池鯉鮒宿(ちりゅうしゅく)」としても知られ、多くの旅人が行き交いました。地名に魚の名前が入っている例は全国的にも珍しく、地元の誇りとして今も語り継がれています。

このように「池鯉鮒」は、ただの地名ではなく、自然環境や歴史、そして人々の暮らしと深く結びついた言葉です。地名を通じてその土地の文化や背景を知ることができる好例といえるでしょう。

金魚はフナ?鯉?分類を整理

金魚は「フナの仲間」です。見た目が鯉に似ていることから混同されることもありますが、分類上は鯉ではありません。正確には、フナの一種である「フナの突然変異個体」から人の手によって品種改良された魚が金魚です。

金魚の祖先は、中国に生息していた「ギンブナ」や「キンブナ」と考えられており、紀元前から飼育され、長い時間をかけて現在のような多彩な品種が作られてきました。つまり、野生のフナが変異したことで赤や金色の個体が生まれ、それを人が見た目の美しさで選び、育てた結果が金魚なのです。

一方で、鯉はコイ科コイ属の魚で、金魚とは異なる進化のルートを持ちます。見た目の点では、錦鯉と金魚が似ていることもあり混乱しがちですが、両者は別の系統から来た魚です。

具体的な分類では、以下のように整理できます。

- 金魚:コイ科 フナ属の観賞魚(フナの品種)

- 鯉:コイ科 コイ属の魚

つまり、金魚はフナの改良型であって、鯉の仲間ではありません。

なお、金魚と鯉を交配することはできません。見た目が似ていても、属が異なるため、遺伝的には交配が成立しない別種です。

このように分類を整理してみると、金魚は見た目以上にフナに近く、鯉とは別の系統であることが明確になります。観賞魚としての違いだけでなく、ルーツや生物学的な違いを知っておくことで、より深く魚たちを理解できるでしょう。

鯉と鮒の違いを総まとめで整理すると?

- フナにはヒゲがなく、コイには2本のヒゲがある

- ヒゲはコイの感覚器官で、餌探しに役立つ

- 幼魚はサイズが似ているため、口元で見分けるのが確実

- 錦鯉は観賞用に品種改良されたコイ

- 野生のコイは地味な体色で自然環境に適応している

- フナは食用として地域の郷土料理にも使われている

- 金魚はフナの突然変異から生まれた観賞魚

- 金魚は多様な品種があり、見た目のバリエーションが豊富

- フナとコイは交雑する可能性があるが、自然下では稀

- 鯉鮒交配で生まれる雑種は中間的な特徴を持つ

- 交雑個体は不妊の場合が多く、繁殖力に限界がある

- 雑種の放流は生態系に影響を与えるリスクがある

- 金魚すくいで使われる魚は基本的に金魚である

- 「池鯉鮒(ちりゅう)」は魚に由来した歴史ある地名

- 金魚とコイは属が異なり、交配は不可能